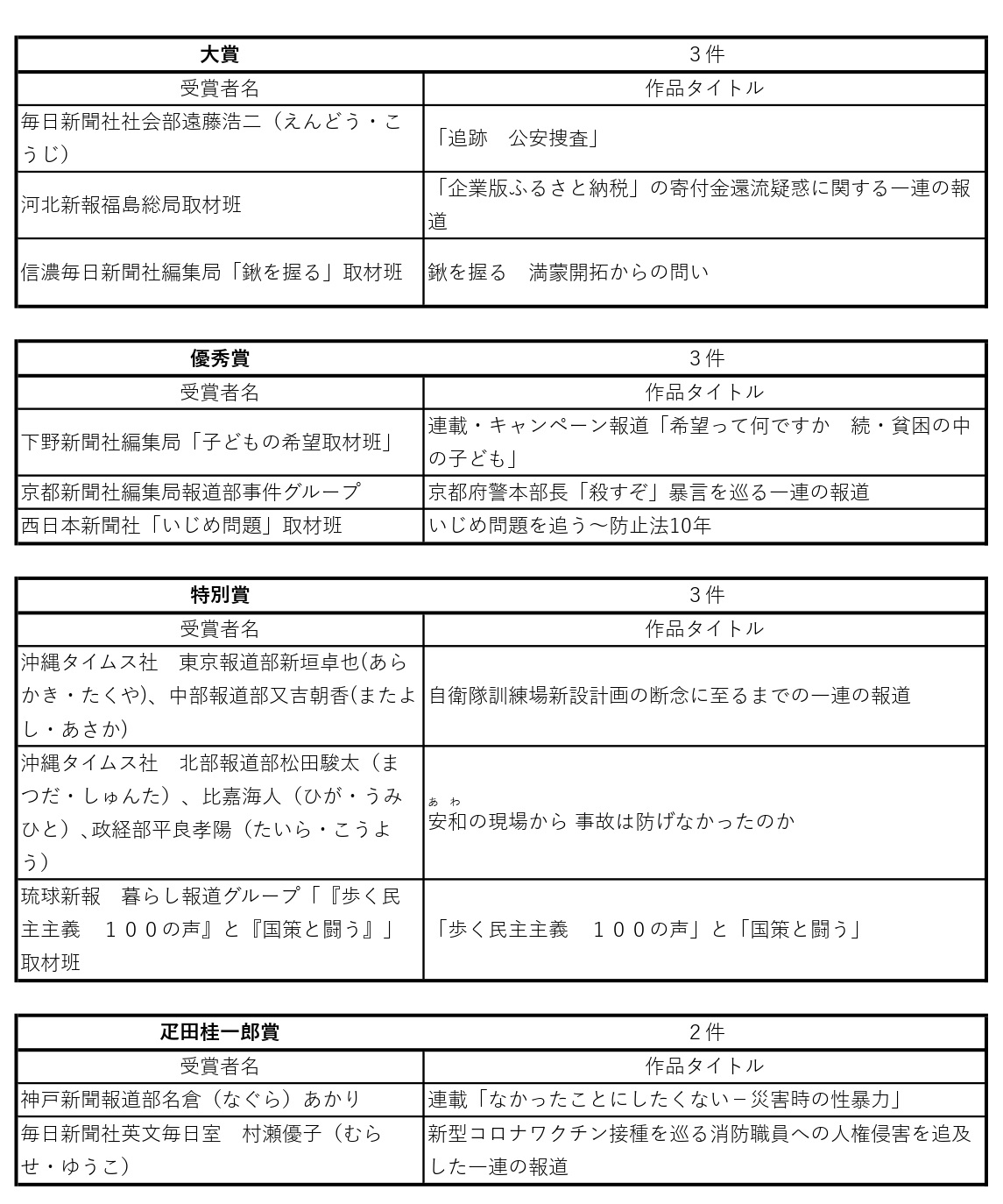

2024年度新聞労連ジャーナリズム大賞、専門紙・スポーツ紙賞、疋田桂一郎賞決定

「平和・民主主義の発展」「言論・報道の自由の確立」「人権擁護」などに貢献した記事・企画・キャンペーンを表彰する新聞労連第29回ジャーナリズム大賞、第19回疋田桂一郎賞、第6回専門紙・スポーツ紙賞の受賞作品が決まりました。

今回の選考は、昨年紙面化された記事などを対象に、以下の4人による審査で、応募があった21労組40作品から選定しました。(昨年の応募は20労組33作品)

【選考委員】(50音順)

・青木理さん(元共同通信記者、ジャーナリスト)

・臺(だい)宏士(ひろし)さん(元毎日新聞記者・『放送レポート』編集委員)

・浜田敬子さん(前BUSINESS INSIDER JAPAN 統括編集長・元AERA編集長)

・安田菜津紀さん(Dialogue for People フォトジャーナリスト)

<補足>

新聞労連ジャーナリズム大賞は、当初新聞労連ジャーナリスト大賞として、1996年に制定されましたが、2012年に名称変更しました。全国紙、地方紙を問わず優れた記事を評価し、取材者を激励するために制定した顕彰制度です。

「疋田桂一郎賞」は、2006年に新設されました。「人権を守り、報道への信頼増進に寄与する報道」に対して授与されます。新聞労連ジャーナリスト大賞の選考委員だった故・疋田桂一郎氏のご遺族から、「遺志を生かして」として提供された基金に依っています。

専門紙・スポーツ紙賞は、2019年に専門紙賞として創設されましたが、2022年に名称変更をし、選考基準を明確にしました。

【第29回労連大賞、第19回疋田桂一郎賞 第6回専門紙・スポーツ紙賞、選考結果】(敬称略)

【各賞選考評】

大賞(3件)

●「追跡 公安捜査」

(毎日新聞社社会部・遠藤浩二)

「大川原化工機」の社長らの起訴が取り消された冤罪事件では、国賠訴訟で捜査に携わった警察官が「捏造」と証言する異例の展開をたどった。警視庁取材の経験がなかった遠藤記者は一から人脈を築き、入手した多数の内部の資料や証言から捜査当局が暴走する過程をつまびらかにした。遠藤記者は警察庁長官狙撃事件でも真犯人に迫る報道をしており、今回の取材にも生きたという。真の調査報道だ。

●「企業版ふるさと納税」の寄付金還流疑惑に関する一連の報道

(河北新報福島総局取材班)

2016年に創設された「企業版ふるさと納税」制度を巡り、自治体と企業の不適切な関係を追い続けている。福島県国見町の事業に関わった会社社長の講演音声を入手、社長が「行政機能をぶん取る」と語ったとの記事は問題性をあらわにした。制度が「課税逃れ」に悪用されかねない不備を突き、国による制度見直しにつながった。地元住民や町議会の動向もつぶさにフォローし、地域の混乱も書ききった。地方発の見事なスクープだ。

●鍬を握る 満蒙開拓からの問い

(信濃毎日新聞社編集局「鍬を握る」取材班)

全国で27万人、その中で長野県が最多の開拓団員を送り出した満蒙開拓について、当時の過酷な記憶を証言や資料から詳述しつつ、今の時代に引き付けることを重視した。現地での加害だけでなく、ジェンダーや被差別部落・朝鮮の人たちへの差別など光の当たらなかった側面も掘り下げるとともに、自社の戦時中の報道を批判的に取り上げた点を評価したい。河川敷での違法耕作問題から中国残留日本人の現状につなげる切り口も説得力がある。

優秀賞(3件)

●連載・キャンペーン報道「希望って何ですか 続・貧困の中の子ども」

(下野新聞社編集局「子どもの希望取材班」)

下野新聞社は「子どもの貧困対策推進法」が施行された2014年に長期連載し、その際も優秀賞を受賞、その続編となる。依然として貧困の中にある親子の現状を描くとともに、この10年の変化を追い、対策を不断に続けることの重要性や生活保護制度の改善などを提言した。丁寧な取材に基づいており納得性が高い。記者自ら、支局などで「子ども食堂」を運営する取り組みも記事化。新聞社と地域の関わりとしても興味深い試みだ。

●京都府警本部長「殺すぞ」暴言を巡る一連の報道

(京都新聞社編集局報道部事件グループ)

京都府警のトップが部下に「殺すぞ」と暴言を吐いたとの耳を疑うようなパワハラを明るみにした目の覚めるようなスクープだ。執務室での発言で録音もなかったにもかかわらず、本部長は記事掲載当日に謝罪コメントを出し、3日後には更迭に至った。ハラスメントに対し社会の目が厳しくなっているとはいえ、府警側が即座に認めざるを得なかったのは何より綿密な裏取りが実った結果であり、評価したい。警察担当の底力が発揮された好記事だ。

●いじめ問題を追う~防止法10年

(西日本新聞社「いじめ問題」取材班)

キャンペーン報道の始まりは、自死した高校生の親族から「あなたの特命取材班」に届いたメッセージだった。取材班はその他のSOSにも向き合い、「いじめ防止対策推進法」から10年たっても法律が浸透していない現実を次々と明らかにした。「いじめじゃない、犯罪だ」「悩みながらも報道を続ける」。記事には記者の怒りや煩悶もつづられ、徹底して被害者や遺族に寄り添う姿勢が重厚な報道を実らせた。今後の報道にも期待したい。

特別賞(3件)

●自衛隊訓練場新設計画の断念に至るまでの一連の報道

(沖縄タイムス社 東京報道部・新垣卓也、中部報道部・又吉朝香)

2023年12月、陸上自衛隊が沖縄県うるま市の住宅地に近いゴルフ場跡に訓練場を新設する計画をスクープ。計画撤回要求のうねりは政治的立場を超えて広がり、24年4月、国は断念を発表した。計画地付近では1959年に米軍機墜落事故が起こっており、記事で住民の怒りや不安をつぶさに伝えた。南西諸島への自衛隊配備強化が進む中、住民不在で進めようとした国の政策の変更を迫る引き金となった意義ある報道といえる。

●安和の現場から 事故は防げなかったのか

(沖縄タイムス社 北部報道部・松田駿太、比嘉海人、政経部・平良孝陽)

辺野古の米軍新基地建設現場付近の通称「安和桟橋」で2024年6月、土砂を搬入するダンプにひかれ警備員が死亡、抗議行動中の女性が重傷を負い、SNSには女性や抗議市民への誹謗中傷があふれた。だが、記者たちは関係者に取材を続け、土砂搬入を急ぐ国側の意向が事故の原因であった事実を浮き彫りにした。辺野古での抗議行動に悪意あるSNS投稿がやまない中で、現場で何が起こっていたのかを深く掘り下げた。

●「歩く民主主義 100の声」と「国策と闘う」

(琉球新報 暮らし報道グループ「『歩く民主主義 100の声』と『国策と闘う』」取材班)

「歩く民主主義」は辺野古移転などのテーマごとに、100人に話を聞く手法を繰り返した労作だ。マトリクス表も読者の理解を促し、記事と合わせると基地問題などに沖縄県民がいかに複雑な感情を抱いていることが分かる。「国策と闘う」は全国各地で国策に抗ってきた住民運動のリーダーや、米軍による性暴力に抗議する女性たちなどを取り上げた。いずれも沖縄が置かれた現在地を多角的に照射した。

疋田桂一郎賞(2件)

●連載「なかったことにしたくない―災害時の性暴力」

(神戸新聞報道部・名倉あかり)

阪神・淡路大震災から30年。震災後から災害時の性暴力の問題を取り上げてきた神戸の女性の歩みを軸に「なかったこと」から「起こり得る」への社会意識の変化を丁寧に描いた連載だ。震災で女性が男性より967人多く亡くなった事実を掘り下げた連載「+967」では、女性は経済的に厳しいケースが多く、災害に「弱い家」に住んでいたためではないかと提起した。いずれも災害とジェンダーの問題に鋭く切り込んだ意欲作である。

●新型コロナワクチン接種を巡る消防職員への人権侵害を追及した一連の報道

(毎日新聞社英文毎日室・村瀬優子)

コロナ禍での人権侵害は今後も検証が必要な課題といえ、地域の消防本部の事例も全国的な広がりを持ち得る。村瀬記者は、報道の開始時は大津支局近江八幡通信部で勤務。ワクチン接種を巡る人権侵害のスクープを発端に、消防本部内でハラスメントが横行する事実にたどり着いていく一連の報道は、地方の人員が減っている全国紙記者による地域密着の報道として意義がある。英文記者として英文記事でも発信していることも評価したい。

【選考委員会総評】

応募総数は前回を7点上回る40作品、21労組から寄せられた。新聞労連ジャーナリズム大賞は今回で29回を数えるが、応募総数は比較可能な中で最多タイとなった。全国紙、地方紙、スポーツ紙、専門紙から集まった多彩な作品は、スクープから長期連載、アイデアあふれる企画など、新聞メディア、ネットメディアの底力を感じさせる作品がそろった。

▽スクープ

受賞作品にはスクープが目立った。大賞の河北新報「『企業版ふるさと納税』の寄付金還流疑惑に関する一連の報道」や特別賞の沖縄タイムス「自衛隊訓練場新設計画の断念に至るまでの一連の報道」は、最初のスクープの後も継続的に報道し、国の政策の見直しや断念につながった。

優秀賞の京都新聞「京都府警本部長『殺すぞ』暴言を巡る一連の報道」と疋田桂一郎賞の毎日新聞「新型コロナワクチン接種を巡る消防職員への人権侵害を追及した一連の報道」は、市民の生命財産を守るべき警察や消防の内部で、職員の人権を損ねる事態が起こっていることを真正面から報じた。

大賞の毎日新聞の「追跡 公安捜査」は、公安の内部資料を幾多の困難を乗り越えて次々入手してスクープを書き、その裏側を取材録として連載した。調査報道で権力監視を果たした一連の報道は高く評価された。取材録も記者の息づかいが聞こえてくるような迫力ある内容だった。

▽キャンペーン

さまざまなテーマによるキャンペーン報道の応募も相次いだ。優秀賞の下野新聞「希望って何ですか 続・貧困の中の子ども」は、記者が自ら「何ができるか」を考え、子ども食堂を運営しようと試行錯誤する様子も書かれ、選考委員の関心を集めた。同じく優秀賞の西日本新聞「いじめ問題を追う~防止法10年」は、取材班の執念にも似た報道の集大成だ。いじめ被害者の人権を守る仕組みをどうすれば確保できるのかなど、今後も粘り強く報じてもらいたい。

毎日新聞の「ダブルケアを巡る報道」は、国の統計から独自に集計し、育児と介護が同時並行するダブルケア人口を約29万人と推計した上で、当事者の声などの報道を繰り広げたことへの評価が高かった。

ハフポスト日本版の「ネットスラング『子持ち様』の一連の報道」は、子どものいない社員が、子育て中の社員に対して皮肉を込めて呼ぶ「子持ち様」というネットスラングをテーマに、みんなが働きやすい企業の在り方を考える連載。ネットメディアの特徴である双方向性を生かし読者と記者が語り合うイベントも開催した。

ハフポスト日本版からは、同じ記者が「米ストックフォトによる福島差別につながる画像問題に関する一連の報道」もあった。インターネット上で画像の売買ができる米国のストックフォトサイトで、「Fukushima」と検索すると魚や海が汚染されているような画像が多数ヒットする現状を報道した。

▽戦後80年に向けて

戦後80年を控えていたこともあり、戦争を題材にした作品も多数あった。「連載企画『鍬を握る 満蒙開拓からの問い』」で大賞となった信濃毎日新聞からは、長野県出身の作家島崎藤村の太平洋戦争下での思索のありようを描いた「島崎藤村 『夜明け』求めて」も高い評価を得た。「戦争協力者」として非難されることもある藤村だが、それは「真実ではない」と考えたベテラン記者が、新資料を発掘しながら追求した重厚な大作だ。

毎日新聞の「長生炭鉱の遺骨収集に向けた市民団体の調査を巡る一連の報道」は、戦時中の1942年、朝鮮半島の出身者や日本人の労働者183人が落盤事故で死亡した山口県宇部市の長生炭鉱で、民間団体が遺骨の発掘に挑んだ様子を報じた。潜水調査が実施されており、今後の発掘の進展や報道が期待される。毎日新聞からは、東京都墨田区の病院で、東京大空襲で被災して黒焦げになった小部屋が見つかったという記事もあった。貴重な遺構であり、一部保存される方針だという。

西日本新聞の「うちにも戦争があった~あなたの家族の軌跡~」は、読者に、軍人・軍属だった親族の「軍歴」照会を呼びかけたキャンペーン報道だ。選考委員からは「アイデアが良い」と評された。

沖縄からは、米軍基地問題や自衛隊の軍備増強に関する記事が寄せられた。琉球新報は特別賞受賞作の他、自衛隊の南西シフトに揺れる八重山の様子を丹念に取材した当時の石垣支局長による一連の記事もあった。沖縄タイムスからも特別賞受賞作の他、世界自然遺産に登録されている米軍北部訓練場返還跡地における米軍の廃棄物問題を追った記事は評価を得た。長年にわたって北部訓練場を監視、銃弾などの大量の廃棄物を発掘してきたチョウ類研究者、宮城秋乃さんの調査に寄り添い、継続的に問題を取り上げた。防衛省も把握していなかったオランダ軍の訓練参加が判明したのは素晴らしい問題提起だ。

また、沖縄タイムスの「南京と向き合う―日中戦争と沖縄」は、記者が市民団体に同行して南京を訪れ、沖縄出身兵らの足跡をたどって加害の実相に迫った。沖縄戦の報道に深みを与えるテーマであり、戦後80年の今年も引き続き報じてもらいたい。

▽ジェンダー

ジェンダーや性暴力に関する作品も目立った。疋田桂一郎賞の神戸新聞「なかったことにしたくない―災害時の性暴力」では、阪神・淡路大震災が発生した1995年に生まれた記者が、それまで神戸新聞では正面からは報じてこなかったという災害時の性被害に切り込んだ。京都新聞の「連載『指導者の性暴力-バトントワリング事件から』」は、教え子の男性に性暴力をふるったとして強制わいせつなどの容疑でバトントワリングのコーチが逮捕された事件を追った。

神奈川新聞は、若い女性が周囲に相談できないまま妊娠、出産する「孤立出産」について、乳児の遺体を遺棄したとして死体遺棄の罪で起訴された被告へのインタビューをするなどして実態を詳しく報じた。

秋田魁新報は3月8日の国際女性デーに合わせ、賃金格差や防災など、秋田県内のジェンダーを巡る問題を紙面で展開した。11月19日の国際男性デーの際には「男性の生きづらさ」を報道。地域によってジェンダーの在り方も異なる。地方発のジェンダー報道として、他紙も含め今後の展開が期待される。

▽多彩な連載企画

信濃毎日新聞の「トロトラスト、虹波による健康被害に関する報道」は、1940年代半ば頃まで主に軍の病院で使われた放射性物質を含む造影剤「トロトラスト」と、ハンセン病患者に投与された「虹波」に焦点を当てた。埋もれた「薬害」を掘り起こした記事に、評価の声が上がった。

北海道新聞からは、前回に引き続き、連載企画「言葉の現在地」の応募があった。「象徴的な言葉とともに視点や切り口を提示する」ことを狙い、詩人や歌人、ガザで活動する国境なき医師団、ハンセン病元患者など幅広いテーマを取り上げた連載で、過去の連載は既に書籍化されている北海道新聞の人気企画だ。毎日新聞の「変幻マルチ」は、潜入取材も敢行し、悪質なマルチ商法を手掛ける企業の手口に迫った。

神戸新聞の「たどる ~人、まち 震災30年」は、阪神・淡路大震災から30年を控えた被災地の今を描いた写真連載企画だ。神戸新聞は「すがたかたち―ルッキズムを考える」もエントリー。読者からのアンケートを募り、紙面とウェブで展開。約120人の本音を1年かけて紹介した。ルッキズムへの向き合い方という答えが簡単に見いだせない問題に取り組んだ意欲的な試みだ。

中国新聞の「私があなたを想うとき」は、離婚やがんなど、誰しも経験し得る問題について親子や夫妻といったそれぞれの当事者目線の景色を書き分け、識者の解説も付けた。読者からの反応も記事化し、広く共感を呼ぶ企画だ。長崎新聞の「シニアライフながさき」は、高齢者をターゲットに終活に役立つ情報を連載した。

連載ではないが、京都新聞からは京都駅周辺の買い物難民の記事と、氷河期世代に関する記事も出された。いずれも社会的関心の高いテーマであり、今後も深めてほしい。

▽専門紙、スポーツ紙

今回は専門紙賞、スポーツ紙賞は該当なしだったが、積極的な応募があった。スポーツ紙ではスポーツ報知から、2024年9月の大相撲秋場所の際、両国国技館近辺で即売紙面として制作した1面用の特別紙面のエントリーがあった。外国人観光客向けに記事は英語で、特徴あるレイアウトでまとめた。デイリースポーツからは、甲子園球場でゲリラ豪雨が降った時に、雨水を浴びながら観客席から慌てて移動する売り子の躍動感ある写真の応募があった。

専門紙では、日刊建設工業新聞から、中央自動車道笹子トンネル事故の天井版崩落事故をきっかけに義務化された橋梁やトンネルの法定点検について、根拠となった道路法施行から10年の節目に企画した連載企画があった。専門紙ならではの難しさはあるが、発注者だけでなく、道路ユーザーの目線も入るような仕立てになっていれば、より多面的な報道が可能になったのではないだろうか。

化学工業日報は、プラスチックごみ問題を巡る報道があった。中でも、化学工業の業界紙でありながら、環境NGO「グリーンピース」担当者のロングインタビューを掲載した記事は目を引いた。